手順は以下のとおりです

- 汚水処理施設の処理水を採取してください。

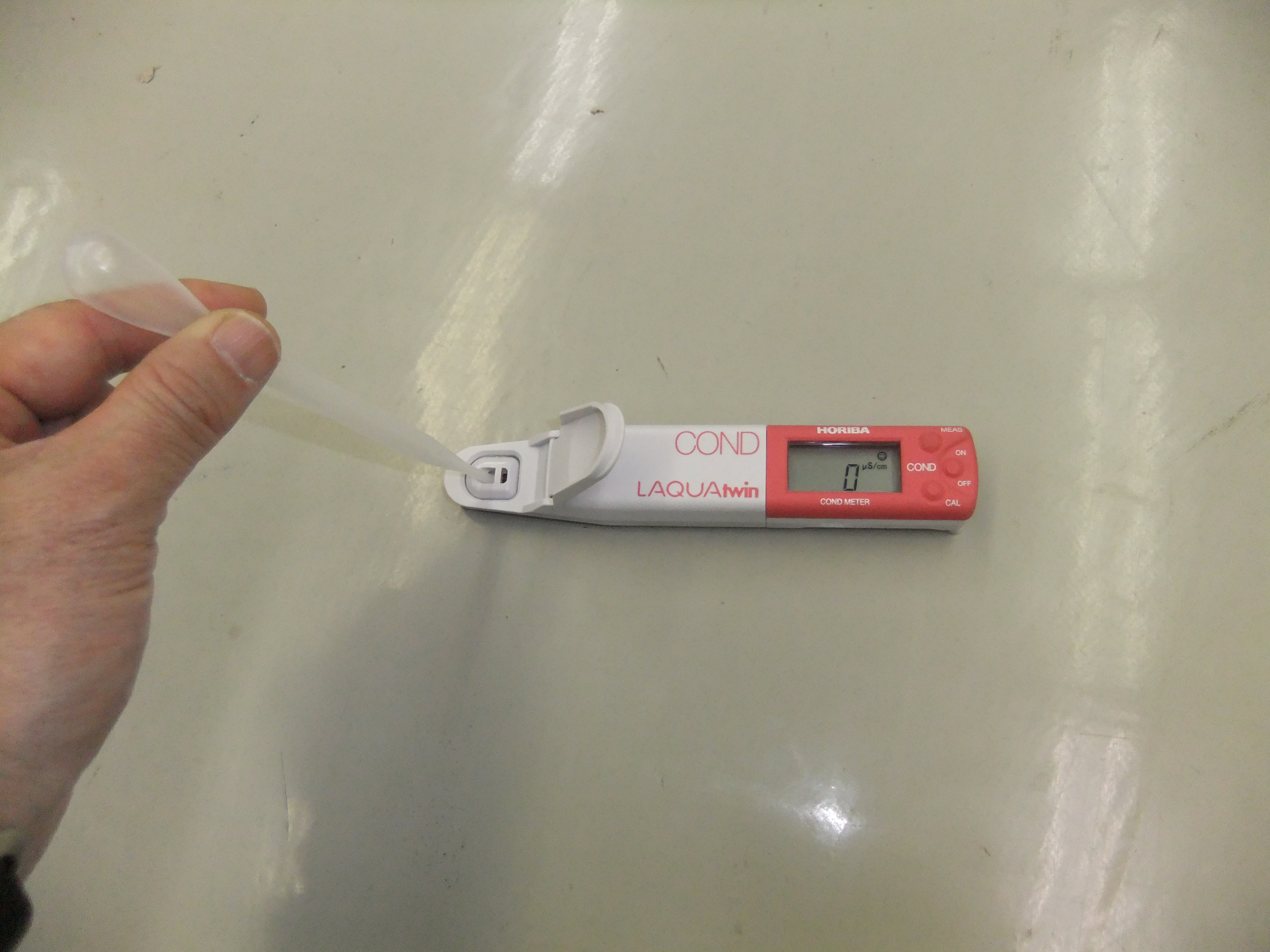

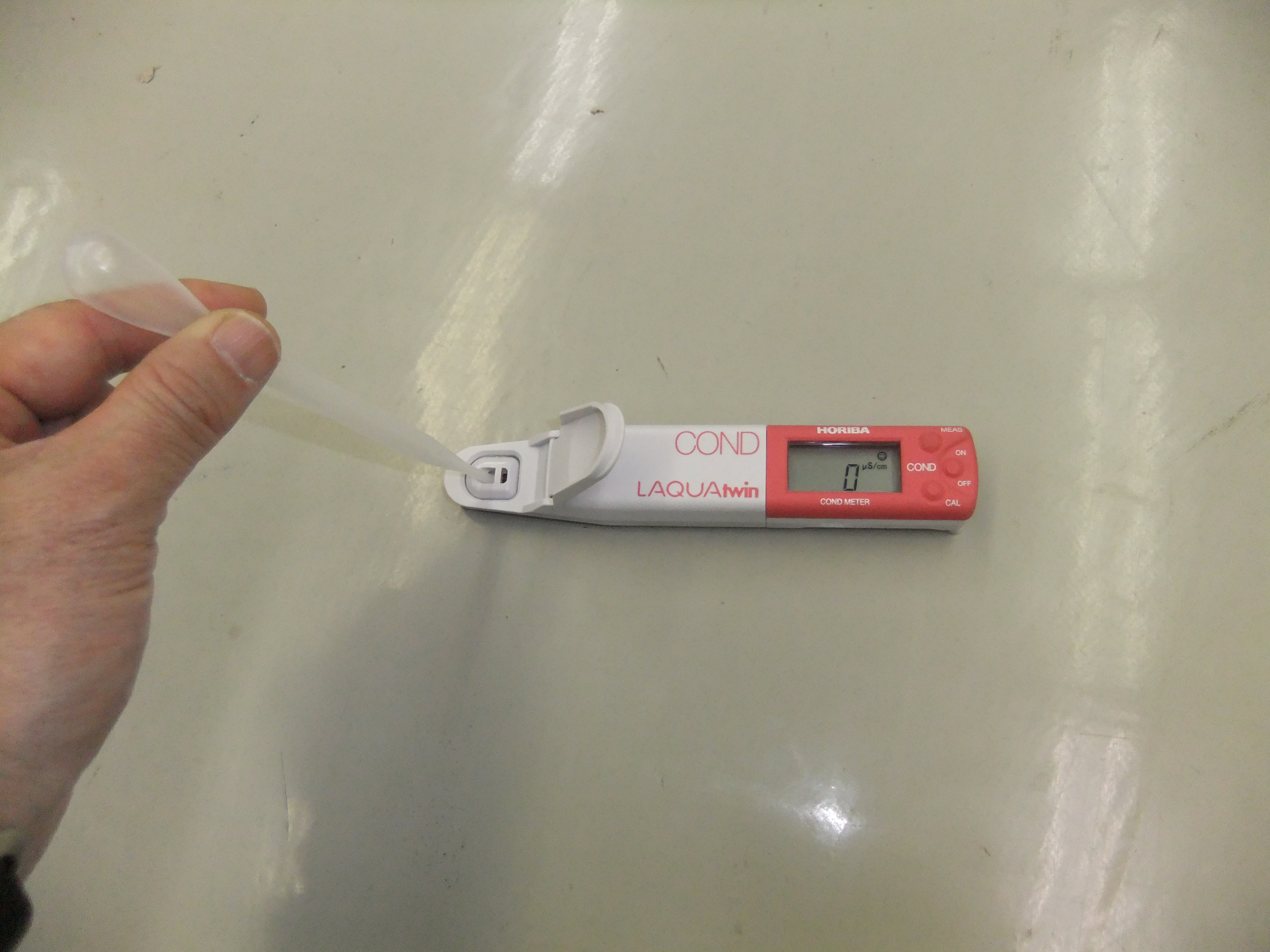

- pHと電気伝導率(EC)の両方を測定できるポケット型測定器で測定してください。

ポケット型測定器は約3万円で入手できます。

☞詳細はここをクリック

- 曝気液の水温を測定してください。

- スマホアプリを開いてください

☞アプリはこちらをクリック

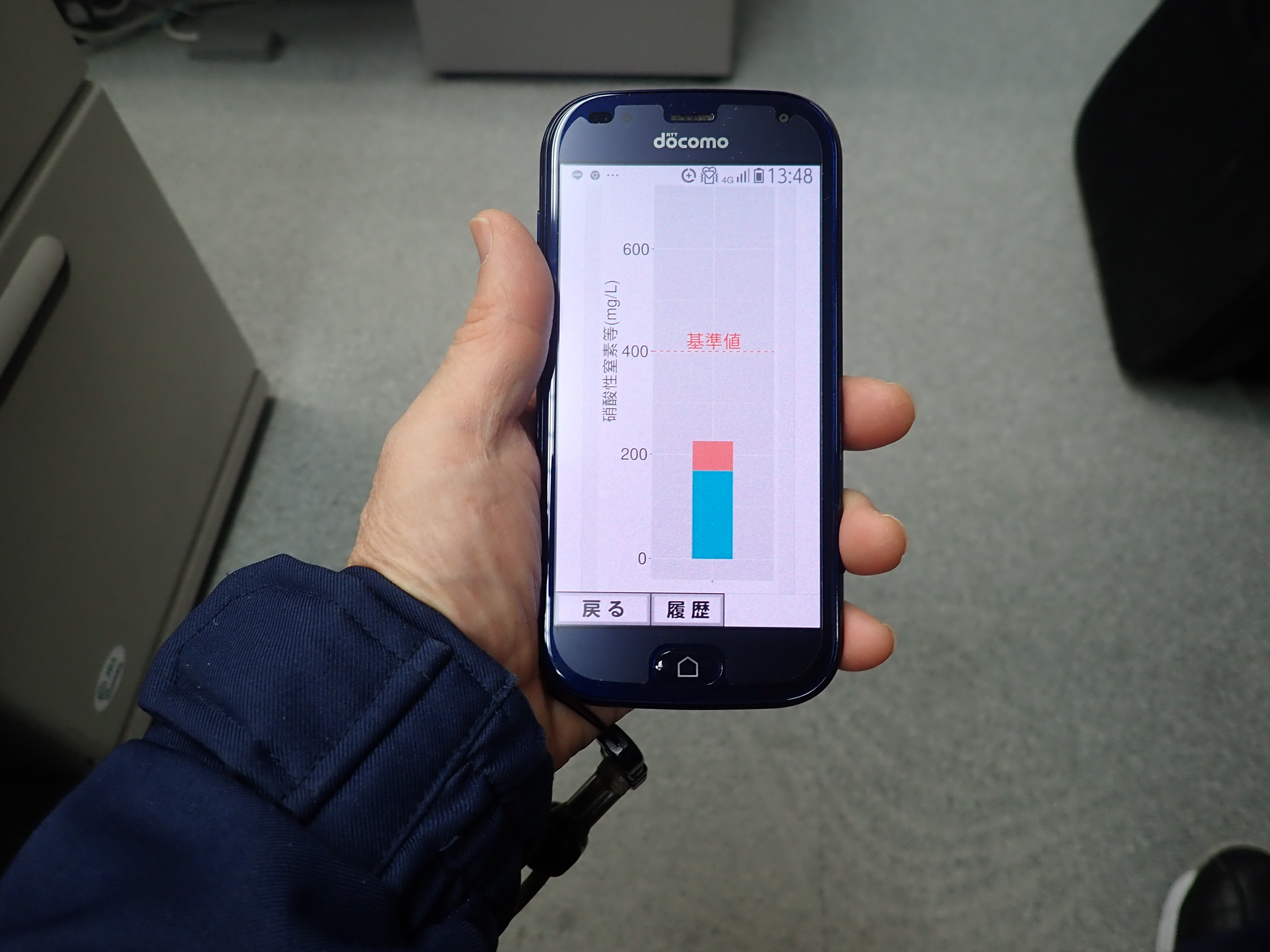

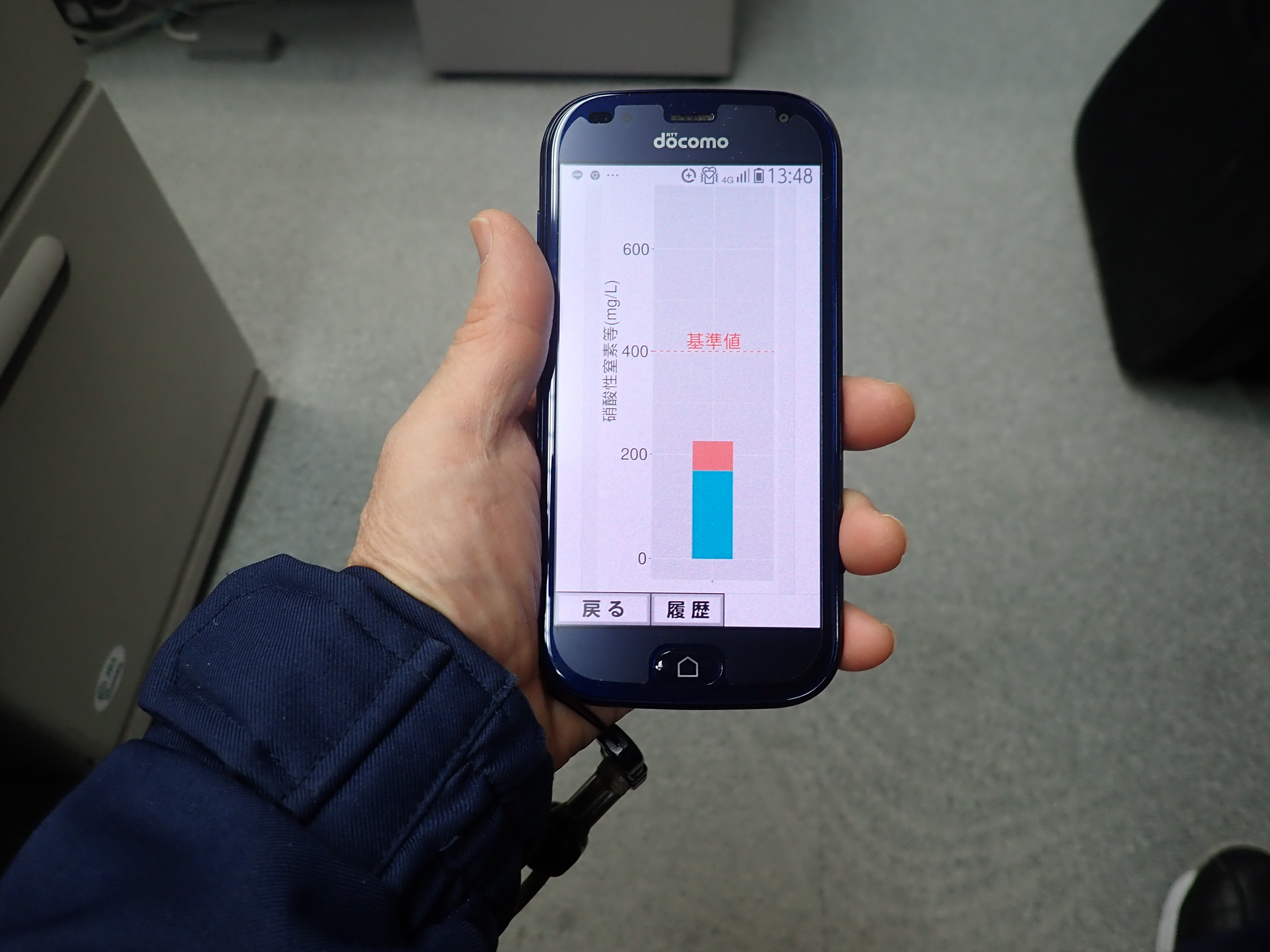

- アプリが開いたらpH、EC、水温を入力してください。

☝測定前にはpH標準液とEC標準液で校正をしてください。

☝pHは通常4~9の範囲内です。

☝ECの単位はmS/cmであることを確認してください。通常4~25 mS/cmの範囲内です。

- 硝酸性窒素等の推定値と診断結果を参考に管理してください。

- 処方箋で曝気量の調整が指示された場合、ブロワ・水中エアレータ等の送風機の稼働時間をタイマーで調整したり、送風能力をインバータで調整したりします。

タイマーやインバータがない場合は処理施設のメーカーに依頼して設置することをお勧めします。

曝気が強すぎて水質の悪化と電力の浪費が起きているケースも現実に多く見られ、このような場合に曝気を適正化すると水質向上と節電の一石二鳥になる場合もあります。

以上が水質簡易測定から浄化施設の調整までの流れです。これで万全というわけではありませんが、最低限これだけでも効果は期待できます。

参考情報

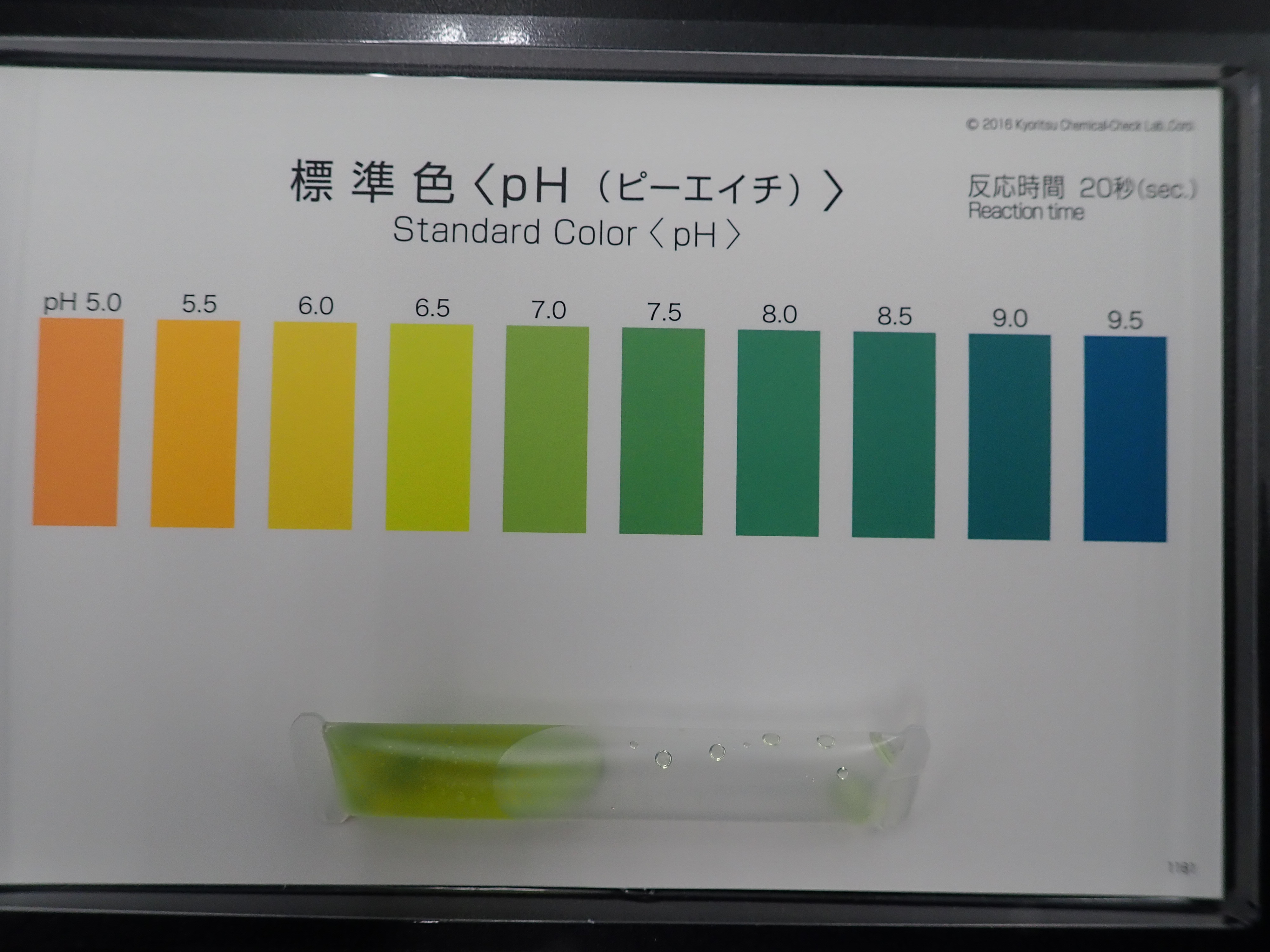

☝pHは指示薬を使って色で判定する方法もあります。精度は高くありませんが測定器のような調整が不要なので手軽です。

☝指示薬法の機材として、指示薬の入った使い捨てプラスチックピローに処理水を吸引し見本色と比較する方法があります。見本色の中間になった場合は前後の平均を測定値とします。

☞詳細はここをクリック

☝指示薬法の機材として、透明セルに処理水を満たし、指示薬を滴下して色観察器に入れて、見本色と比較する器具もあります。

☞詳細はここをクリック

pHを色で測定した場合、ECはEC専用のポケット型測定器で測定してください。

☞詳細はここをクリック

注意事項

⚠️本方法で得られる硝酸性窒素等の濃度は「推定値」ですので実際とはずれる場合があります。

⚠️正確な値は分析機関に測定を依頼してください。

⚠️ポリ鉄等の無機系凝集剤を使用している施設では本方法は利用できません。

⚠️測定器材は本ページに示したものに限るわけではありません。多くのメーカーから販売されています。

⚠️適正に設計され機器が正常に稼働している施設でないと効果は発揮できません。

浄化施設管理の豆知識

- 硝酸性窒素等:水質汚濁防止法の規制項目である「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の略称です。アンモニア性窒素の0.4倍に亜硝酸性窒素と硝酸性窒素を合計して算出します。

- pH:ペーハーまたはピーエイチと読みます。酸性、アルカリ性の度合いを示します。処理水のpHはアンモニアが過多の場合8以上のアルカリ性を示し、硝酸過多では7以下の酸性になります。7~8を目標に管理してください。

- EC: 電気伝導率の略称です。処理水のアンモニアや硝酸の合計量の指標です。pHとECがわかると硝酸性窒素等を推定できます。

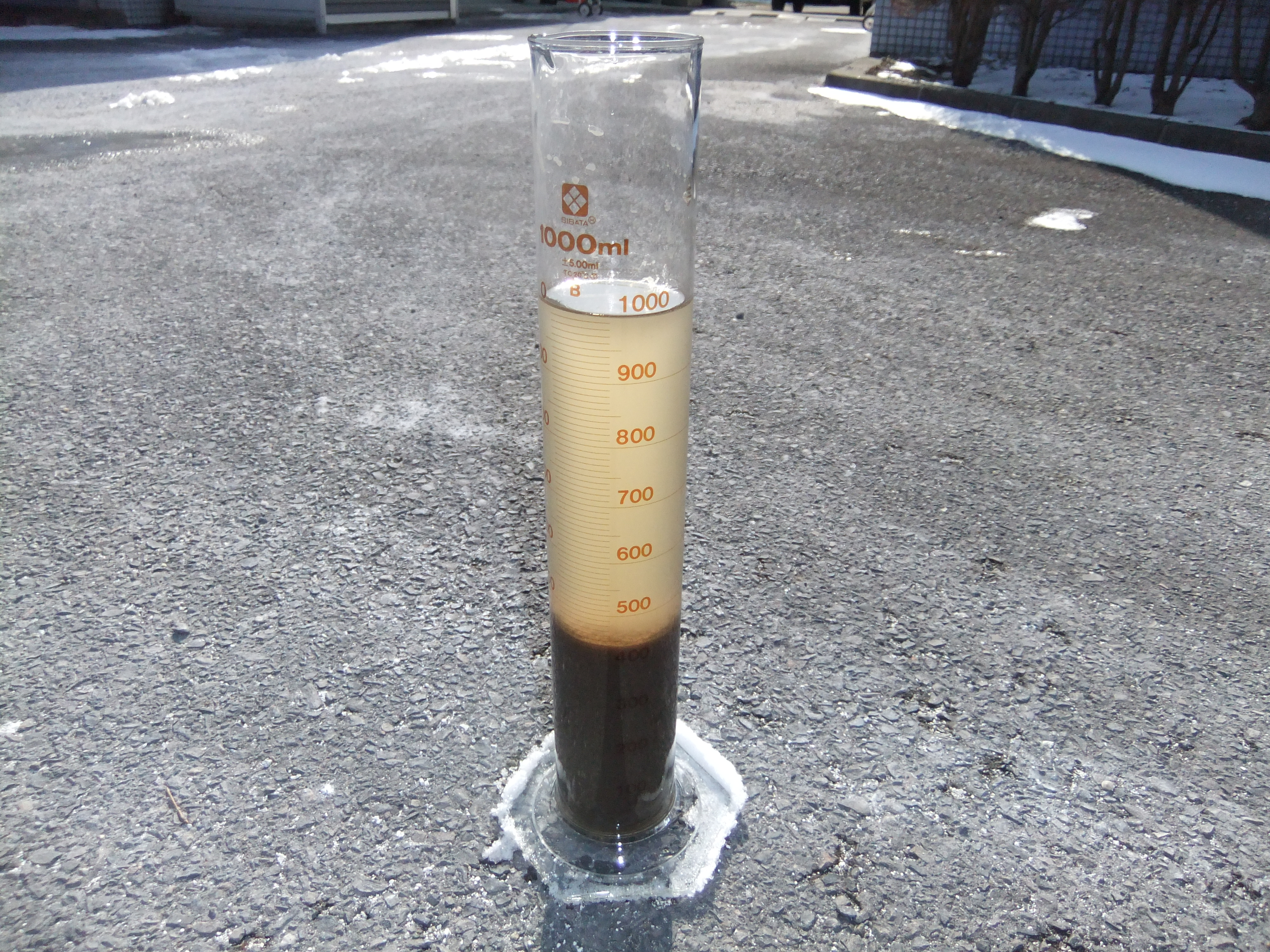

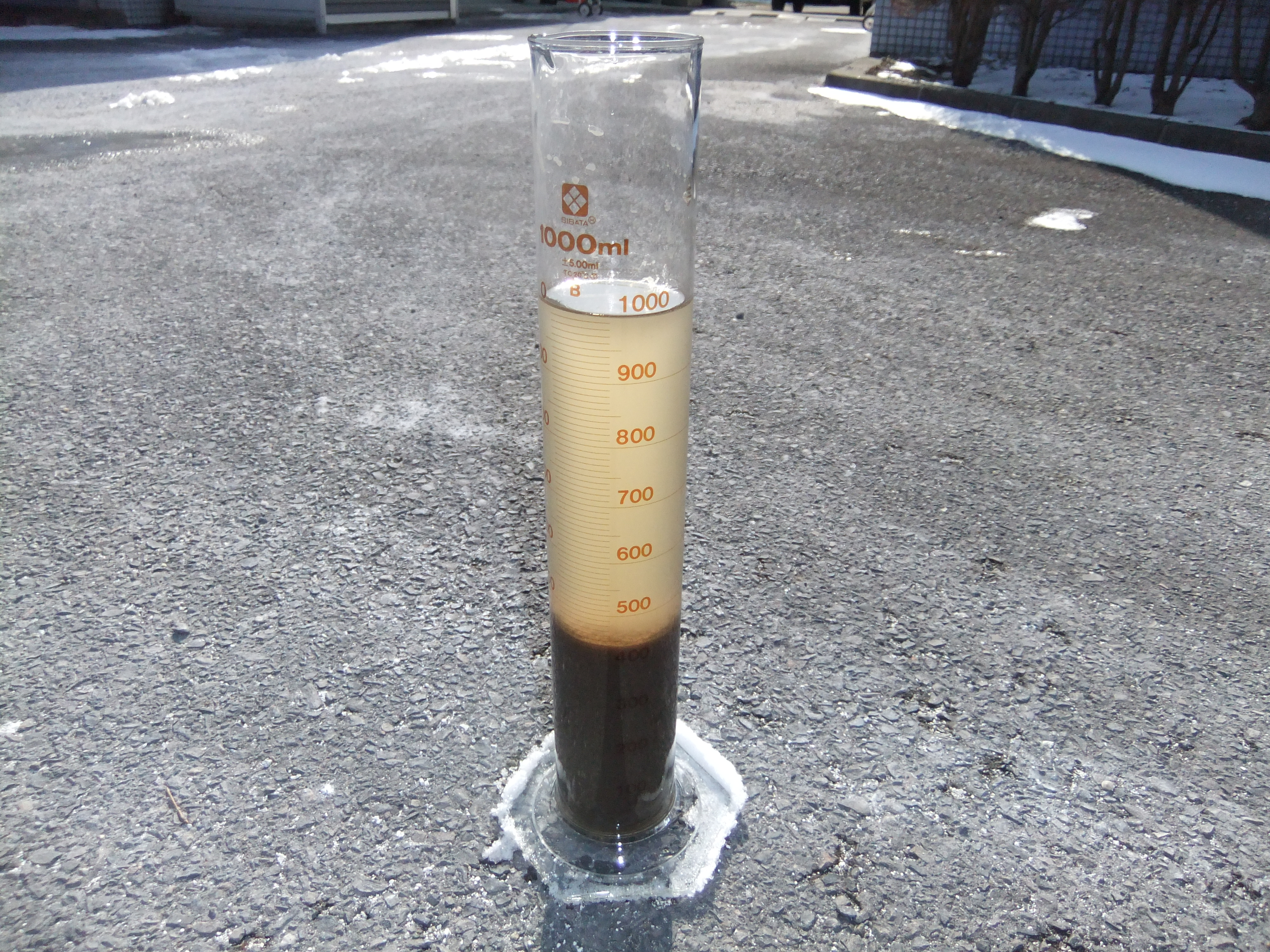

- 活性汚泥: 曝気槽で浄化を担っている微生物のことで、MLSSとも呼ばれます。活性汚泥の量が少なすぎても多すぎても浄化はうまくいきません。

1リッター程度の透明容器(ペットボトルの上をカットしても作れます)に曝気液を流し込んで30分置いた時に沈殿する汚泥の量が5~7割程度が目安です。

ただし膜ろ過が設置された浄化槽ではこの方法では汚泥量が把握できないので分析会社にMLSSの測定を依頼してください。

- 過曝気:曝気過剰で水質が悪化する場合があります。この状態を過曝気と呼び、pHが4~6の酸性になるのでわかります。このような時は曝気を下げる方向に調整しpHが7~8になるようにします。この対応で水質が向上するだけでなく電気代も節約できます。

☞お問い合わせはこちらをクリック

アクセス数